|

| Berros |

El lugar da también nombre al barranco, situado al pie de los Caideros y frente al macizo de Tamadaba, en el final ascendente del Valle de Agaete. Posiblemente deba su nombre a las pocetas llamadas «berrazales», compuestas de muchas «berreras» donde se cultivaban los berros con las aguas de los caideros.

El berro (Rorippa nasturtium-aquaticum) es una planta herbácea introducida en las islas y asilvestrada en lugares húmedos, que es utilizada para ensaladas y para cocinar el renombrado «potaje de berros».

|

| Berraza (floradecanarias-com) |

Pudiera ser que el topónimo Berrazales, que se aleja un poco del términos "berrera" derivara de la presencia de "berrazas" (Apium nodiflorum), una especie de apio que vive también dentro de las aguas dulces y suele acompañar al más conocido "berro", por lo que también es popularmente llamado "berra". Se distingue «... por sus tallos fistulosos finamente asurcados de hasta 1 m, con nudos inferiores postrados y enraizantes y erectos el resto. Las umbelas son compuestas, opuestas a las hojas y pedunculadas, siendo los pedúnculos normalmente más cortos que los radios, normalmente sin brácteas pero con 4-7 bracteolas » (FLORADECANARIAS-COM).

.

|

Fotografía: Nacho González

|

Las aguas ferruginosas del manantial se embotellaban y comercializaban hasta el año 1970 con dicho nombre, con una notable aceptación por sus buenas propiedades para la salud. Las sobrantes tomaban el camino de la Mareta donde se almacenaban para usos agrícolas. En el mismo lugar hubo también un balneario hasta donde, no hace mucho tiempo, muchos adinerados ciudadanos del centro y norte de Europa viajaban para tomar baños en aguas medicinales.

|

| Balneario en 1930 (Ricardo Pavón Fedac) |

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el turismo de balnearios se consolidó como una de las fuentes de riqueza más importantes de la isla. Hoy, aquellos edificios están en desuso, pero las aguas siguen fluyendo con las mismas propiedades terapéuticas de siempre.

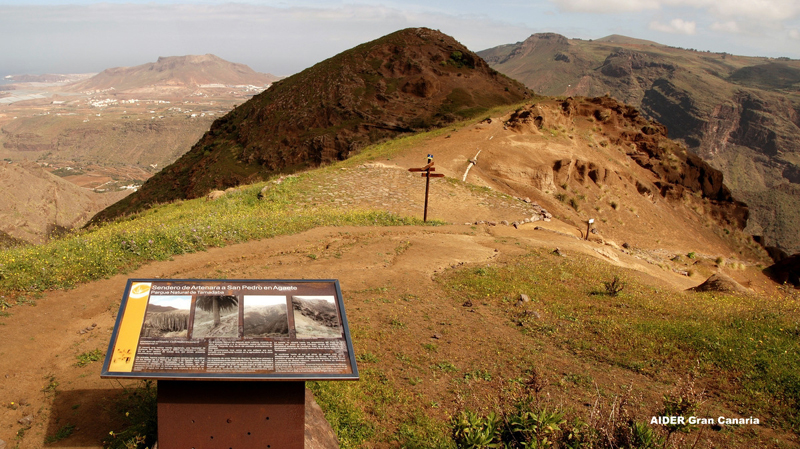

| Localización (Espacios Naturales Gran Canaria) |