Topónimo con el que se conoce a una pequeña meseta situada junto a la carretera de Arucas a Teror (GC-043), delimitada por El Lomo de Don Diego y La Montañeta, lugar de donde se sacaron muchas de las piedras que se transportaron con yuntas para la construcción de la Basílica del Pino situada aproximadamente a un kilómetro de distancia.

El origen del topónimo se debe a la

existencia de una ermita bajo la advocación de dicho apóstol,

desaparecida a mediados del siglo XVIII. Los orígenes de este santuario son

inciertos, si bien cabe la posibilidad de que su fundación sea anterior

a la del primer templo que acogió a la Imagen de Ntra. Sra. del Pino,

según se desprende de lo señalado por Marín de Cubas.

En dicha ermita se veneraba la imagen de san Matías, tradicionalmente atribuida al artífice grancanario del siglo XVII Cristóbal Ossorio Melgarejo, imagen que fue trasladada a la Basílica del Pino a mediados del siglo XVIII coincidiendo con la demolición de la ermita debido a su precario estado de conservación. Una vez ubicada en el Retablo de san José, la efigie original atribuida a Ossorio pudo haber sido sustituida por la imagen actual en los primeros años del siglo XIX, o bien, haber sido sometida a profundas transformaciones, según algunos investigadores.

Probablemente quien construyera la antigua ermita de san Matías fuera el Canónigo de la Catedral Gregorio Trujillo Osorio, quien en escritura del 13 de junio de 1595 incluían entre los bienes vinculados todas las tierras de este lugar hasta las allí llamadas Laderas de las Carreñas en Guanchía. No se entendería de otra forma puesto que los poseedores sucesivos del patronato de Trujillo Osorio se comprometieron al traslado de la ermita al la Hacienda de Osorio.

Cuando el párroco de Teror emite el informe favorable preceptivo fechado el 6 de junio de 1749 para autorizar la demolición de la vieja ermita, en el mismo acto autoriza la construcción de la nueva ermita, y tres días después el poseedor del vínculo Pedro Manrique se obliga a:

«demoler la expresada hermita y fabricarla de nuebo con toda perfección y cabalidad en dicho pago de Ossorio y fenesida colocar en ella la ymagen del Santo Apóstol, aseando su altar y poniéndole todos los hornamentos nesesarios, asi para el aseo de el como para que se selebre el Santo Sacrificio de la missa, todo ello a costa del otorgante y de su propio caudal» (SUÁREZ GRIMÓN, V. J., La propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran Canaria, en la crisis del antiguo régimen, Las Palmas de GC, 1987).

Bien dice el autor citado que a pesar del interés mostrado por los poseedores del vínculo en trasladar y fabricar la nueva ermita de San Matías en su cortijo de Osorio, ésta no sólo no fue trasladada, arruinándose la antigua y primitiva ermita se arruinó y el Santo fue trasladado a la parroquia de Teror.

En cuanto a la razón de la edificación de esta antigua ermita en este lugar «es posible que se edificara la iglesia de San Matías para atender a las necesidades espirituales de la incipiente población, quizá por el año de 1490. Pudo ser que lo primeramente poblado de Teror, después de Guanchía, fuera el entorno de la ermita de San Matías, esta hipótesis se fundamenta en la aseveración de Marín y Cubas, en la proximidad al primer poblamiento de Guanchía y en el estudio de alguna edificación que existió en la zona, la llamada casa de la Salamera tenía características constructivas que bien pudieran ser de finales del siglo XV» (HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, V: Teror: historias, semblanzas, apuntes, Las Palmas de GC, 1991).

|

| Casa y gallanía (Fedac) |

En dicha ermita se veneraba la imagen de san Matías, tradicionalmente atribuida al artífice grancanario del siglo XVII Cristóbal Ossorio Melgarejo, imagen que fue trasladada a la Basílica del Pino a mediados del siglo XVIII coincidiendo con la demolición de la ermita debido a su precario estado de conservación. Una vez ubicada en el Retablo de san José, la efigie original atribuida a Ossorio pudo haber sido sustituida por la imagen actual en los primeros años del siglo XIX, o bien, haber sido sometida a profundas transformaciones, según algunos investigadores.

Probablemente quien construyera la antigua ermita de san Matías fuera el Canónigo de la Catedral Gregorio Trujillo Osorio, quien en escritura del 13 de junio de 1595 incluían entre los bienes vinculados todas las tierras de este lugar hasta las allí llamadas Laderas de las Carreñas en Guanchía. No se entendería de otra forma puesto que los poseedores sucesivos del patronato de Trujillo Osorio se comprometieron al traslado de la ermita al la Hacienda de Osorio.

|

| Cantera (Fedac) |

Cuando el párroco de Teror emite el informe favorable preceptivo fechado el 6 de junio de 1749 para autorizar la demolición de la vieja ermita, en el mismo acto autoriza la construcción de la nueva ermita, y tres días después el poseedor del vínculo Pedro Manrique se obliga a:

«demoler la expresada hermita y fabricarla de nuebo con toda perfección y cabalidad en dicho pago de Ossorio y fenesida colocar en ella la ymagen del Santo Apóstol, aseando su altar y poniéndole todos los hornamentos nesesarios, asi para el aseo de el como para que se selebre el Santo Sacrificio de la missa, todo ello a costa del otorgante y de su propio caudal» (SUÁREZ GRIMÓN, V. J., La propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran Canaria, en la crisis del antiguo régimen, Las Palmas de GC, 1987).

Bien dice el autor citado que a pesar del interés mostrado por los poseedores del vínculo en trasladar y fabricar la nueva ermita de San Matías en su cortijo de Osorio, ésta no sólo no fue trasladada, arruinándose la antigua y primitiva ermita se arruinó y el Santo fue trasladado a la parroquia de Teror.

|

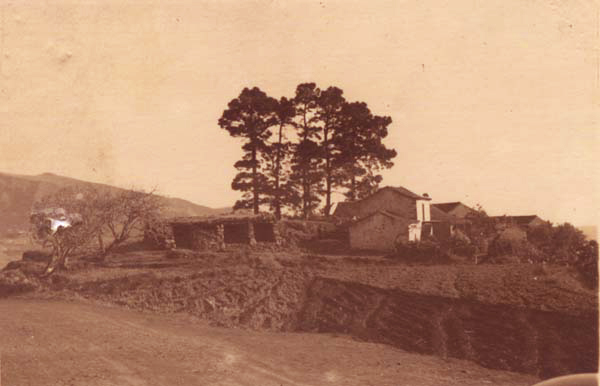

| Casa de las Pulgas (1930 Fedac) |

En cuanto a la razón de la edificación de esta antigua ermita en este lugar «es posible que se edificara la iglesia de San Matías para atender a las necesidades espirituales de la incipiente población, quizá por el año de 1490. Pudo ser que lo primeramente poblado de Teror, después de Guanchía, fuera el entorno de la ermita de San Matías, esta hipótesis se fundamenta en la aseveración de Marín y Cubas, en la proximidad al primer poblamiento de Guanchía y en el estudio de alguna edificación que existió en la zona, la llamada casa de la Salamera tenía características constructivas que bien pudieran ser de finales del siglo XV» (HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, V: Teror: historias, semblanzas, apuntes, Las Palmas de GC, 1991).

Este caserío cuenta con uno de los edificios religiosos más emblemáticos del municipio, obra del ingeniero Laureano de Armas inaugurada en 1925, el colegio y convento de las Madres Dominicas, inmueble donde se sintetizan diversos motivos decorativos del arte neorrománico y la arquitectura tradicional de las islas, que pudo haberse construido donde estuvo la casa de la Salamera, una mujer santiguadora.

|

| Las Dominicas (rosagrancan-blogspot-com) |

Francisco González Díaz (1864-1945), uno de los periodistas y oradores más prestigiosos del Archipiélago en el primer tercio del siglo XX y que emprendió importantes campañas cívicas como la desarrollada a favor de la reforestación de la isla, así describía el convento:

«… es un vasto conjunto que reproduce a maravilla la traza de una vieja abadía del siglo XIV. Es un alarde de buen gusto, de hábil técnica de construcción arcaica que honra a su director, que ha hecho hablar a la piedra como los grandes arquitectos de los tiempos remotos. A la fábrica altiva y serena como una abadesa de sangre real, le han puesto un tocado campesino de tejas bermejas…».

El escritor defensor del árbol fue el promotor de que al término de los festejos de san José de los años veinte del pasado siglo, en el inicio de la primavera, se celebrara la Fiesta del Árbol con asistencia de los niños de las Escuelas, fiesta que acababa con un sancocho al aire libre en San Matías.

|

|

Localización (Espacios Naturales de Gran Canaria)

|