Topónimo aborigen con el que se conoce el más antiguo poblamiento situado al poniente del municipio. En cuanto a su origen, algunas fuentes estiman que, transcribiéndolo desde la lengua de los primeros canarios, la restitución analítica del término sería: "tenten wadda" que significaría "retumbar de lo bajo, desde lo bajo o desde abajo".

La justificación de la etimología por los filólogos se basa en las intrusiones fonolíticas existentes en la zona, en el marco de los grandes escarpes de las paredes de la Caldera de Tenteniguada, en las que se produciría el eco del sonido desde las zonas bajas. Si así fuera, estaríamos ante lo que se considera un "litófono".

|

| Panorámica (Manuel M. Almeida) |

Otras fuentes dicen que la voz Tenteniguada está relacionada con el agua y que responde perfectamente a la definición "lugar abundante en agua" y que ésto lo probaría la existencia de un camino que conducía al "río" o barranco del Agua, registrado documentalmente desde 1728.

Esta última teoría ofrece muchas dudas a los filólogos que han estudiado la etimología de los topónimos aborígenes, en particular sobre el dudoso origen arábigo de algunas voces:

«... Pero mientras el arabismo "guad" aparece siempre. destacado e inconfuso, el elemento canario se ofrece en nuestra toponimia usual, desde el primer siglo, transformado o desdibujado, hasta exigir en ocasiones complicado y difícil examen para descubrirlo concretamente ...».

|

| Cuevas de Tenteniguada (Patrinet) |

Se refiere al autor a que el "guad" árabe con significado de "agua" (Guadiana, Guadalquivir, etc.) siempre es utilizado precediendo, mientras en el aborigen está finalizando la voz. Y por ello afirma :

«... es preciso vacilar mucho ante los presuntos semitismos que quieren ofrecerse como seguras en nuestro Archipiélago. Será legítimo dudar de colonizaciones o penetraciones profundas, o de vecindades de grandes grupos de semitas, entre los guanches indígenas de Canarias en la noche oscura de nuestra prehistoria» (ÁLVAREZ DELGADO, J.: "¿Semitismo en el guanche de Canarias?", Anuario de Estudios Atlánticos, nº 1, 1995).

|

| Cuevas de El Salviar (Patrinet) |

Históricamente los factores topográficos, la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua corriente y lo propicio del terreno y su vegetación favorecieron los aprovechamientos pastoriles que condicionaron la organización del poblamiento.

Los asentamientos aborígenes en el lugar se localizan en las cuevas en la base de la meseta, dominando la llamada Caldera

de Tenteniguada, en dirección hacia la Vega de San Mateo. Son tres grupos de cuevas que

posiblemente estuvieran unidos por veredas ya desaparecidas, vinculadas a varias fuentes

de agua explotadas por los aborígenes.

Se encuentran retocadas y ampliadas, mostrando paredes encaladas,

suelos regularizados, pues han sido reutilizadas hasta hace pocos

años. Las cuevas

del Silo también fueron

reutilizadas como hábitat, al igual que las cuevas de La Majada, mas próximas al Rincón de Tenteniguada.

|

| Los Roques (lospasosquedejamosatras-blogspot) |

Además están las Cuevas del barranco de Tenteniguada y las Cuevas del

Salvial, todas ellas probablemente asociadas a los Roques de Tenteniguada y al Roque

Saucillo, cuya presencia y monumentalidad se divisa desde diferentes lugares de

las medianías y cumbres de la isla.

Estas características pueden haber sido

connotaciones suficientes como para que los antiguos canarios los consideraran

lugares de culto o adoración, como ocurre en otros lugares de rasgos similares

pese a que en las prospecciones de superficie no se encontraron vestigios, no se descarta el

posible significado simbólico o mágico religioso que pudo tener para la

población prehispánica.

Según Patrinet, el desaparecido historiador e investigador Celso Martín de Guzmán constataba "teniguado" como nombre propio construído

sobre el toponímico "teniguada tenteniguada", que se documenta en el poema de

Antonio de Viana, Berthelot, Chil y Naranjo y Millares Torres. Era el nombre dado a un

guerrero indígena que pasa a la conquista de Tenerife y toma el nombre de Juan

de Teniguado.

|

| Casas-cueva (Fedac) |

Los altos recursos potenciales de esta zona hablan de su temprana ocupación, y así lo testimonia el hecho de que en la Caldera de Tenteniguada estuvieran repartidas algunas tierras ya desde mediados del siglo XVI.

Por esas condiciones del lugar, muchos fueron los demandantes de tierras en los repartimientos, y en las más antiguas datas que se tienen se mencionan otros beneficiados en el lugar. Es el caso de la petición de Diego Xara del 18 de septiembre de 1521, pidiendo:

«... un pedaço de tierras de sequero en que avra tress caizes de sembradura que es en termino desta çibdad donde dizen Tyntiniguada y a por linderos de la una parte tierras de los herederos de Juan Villalon di Franco e de la otra parte tierras de los herederos de Alonso de Çurita diffunto e por las otras partes los riscos de todas partes... » (RONQUILLO,

M. Y AZNAR VALLEJO, E.: Repartimientos de

Gran Canaria, Las Palmas de GC, 1998).

|

| Majada (Fedac) |

Otro ejemplo lo tenemos cuando actúa como letrado Juan Fullana, que luego sería Fiscal de la Inquisición en la Ciudad, para elaborar los informes previos para que el Cabildo tomara las oportunas decisiones para el repartimiento de tierras y aguas. En 1538 participa como tal en una petición de tierras en Tenteniguada:

«… digo que me pareçe que se puede dar esto que pide el bachiller Aguiar. ()... E por los dichos señores gobernador e regidores visto el parecer del dicho bachiller Fullana que señale quantas fanegas pide e que estas tierras se an de dar para sembrar…».

Los primeros pobladores eran los canarios bautizados, los primeros propietarios de tierras eran vecinos de Telde y de la Ciudad, que las pusieron en explotación bien directamente o a través de arrendamiento. Así fueron agraciados con repartimientos en la zona personas como Cristóbal García de Moguer, Francisco Carrión, Diego Xara y algunos genoveses.

|

| Estanque (Fedac) |

En relación con estos últimos, el canónigo Antonio Salvago declaraba en torno a 1520 que el Cabildo concedió una data a Bastián Gurete y a su mujer Isabel Salvago de cincuenta fanegas en el lomo de Tenteniguada. Estos nombraron herederos de dichas tierras la mitad a la Iglesia de Santa Brígida y la otra mitad al canónigo. El canónigo solicita que se la confirmen pues necesita el título de data y no lo encuentra, ya que posiblemente había sido quemado.

De Francisco Carrión se sabe que poseía dos suertes de tierra de trigo y centeno en la vega de Tenteniguada, y la data de Diego de Xara ya ha sido mencionada anterioremente. Cerca del barranco de Tenteniguada se entregaron tierras para sembrar a distintos vecinos, entre ellos a Alonso Hernández Talavera.

El Cabildo entregó a los vecinos cien fanegas de tierra desde la caldera derecho a un risco por encima del lugar. Hubo varios conflictos en los repartos de tierras en la zona, ya que eran apetecidas por personajes poderosos de la isla, por otras personas con intereses en el lugar y por miembros del Cabildo de la isla, sin tener en cuenta los derechos históricos de los canarios que allí pastaban a sus ganados.

|

| Horno de tejas (Fedac) |

En los siglos siguientes muchas son las propiedades documentadas en el lugar, como la de Juan Hernández Cuchara que en su testamento de 22 de septiembre de 1680 decía ser propietario de setenta y siete fanegas del «Cortijo de tierra labradía y “arrifes” en los Viñátigos».

Otras son las de Diego Rodríguez Quintana en la fundación de su patronato el 19 de julio de 1739, incluía entre sus bienes vinculados un total de veintinueve fanegas de varias fincas «Tierras con parte de viña de vidueño y arboleda frutal, dos casas terreras, una cueva y lagar en Tenteniguada; Huerta con árboles frutales denominada Quevedo; y dos Cercados de tierra en Tenteniguada».

Y también Leonor Castillo Ruiz de Vergara quien declaraba en su testamento de 11 de junio de 1770 las cuarenta y siete fanegas y ocho celemines que había heredado y que formaban el «Cortijo de Tenteniguada con tres cuevas, huertas y casa».

|

| Detalle de un Roque (Patrinet) |

En el aspecto geológico destaca de su origen volcánico los apilamientos de coladas procedentes de emisiones a superior altitud situadas en torno al circo de la Caldera de Tenteniguada, como el edificio volcánico de El Espigón que se localiza en la parte alta del escarpe erosivo al sur del asentamiento poblacional, a unos 1.270 metros, cuyas emisiones de piroclastos tapizaron las laderas del barranco de La Capellanía, aún siendo detectables en la actualidad, el edificio se encuentra desmantelado y sin cráter aparente por la erosión.

El cono de piroclastos de Fuente del Mimbre de 1.374 metros, en la parte alta de Lomo Picacho sobre Tenteniguada, y el de Montaña Cordero de 1.324 metros, generan un malpaís de coladas que se emitieron ladera abajo.

Todos estos volcanes participaron con sus materiales en la configuración de las fértiles laderas semi-inclinadas del lugar, donde posteriormente por la alteración de estos materiales, se iniciaron procesos de generación de suelos a los que se añadirán los aportes posteriores de los materiales sedimentarios de las laderas.

|

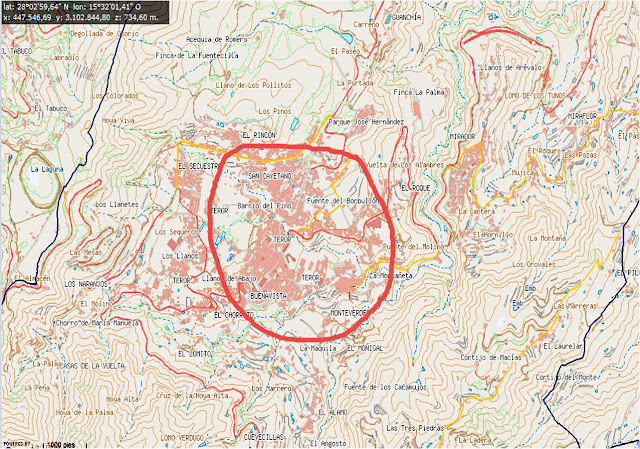

Localización (Espacios Naturales de Gran Canaria)

|